Phytoremédiation : quand les plantes guérissent les sols pollués

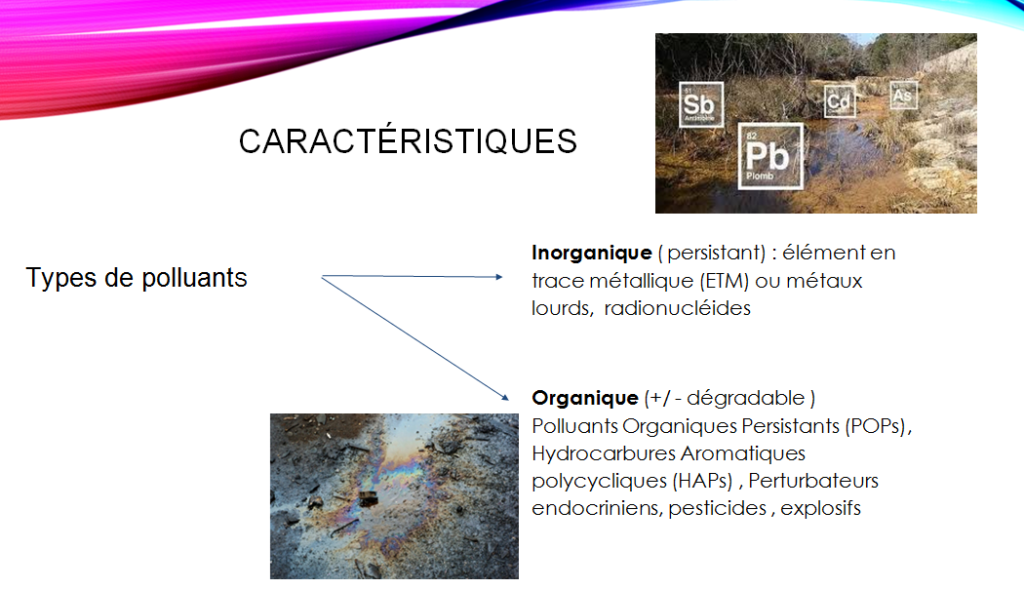

Plomb, cadmium, solvants, nitrate, PCB… À cause de ces polluants, des milliers d’hectares sont incultivables pour les générations futures. Pour dépolluer les sols, la phyto-remédiation, l’art de soigner les sols par les plantes, sera-t-elle la solution d’avenir ? Cette science complexe et encore balbutiante sort peu à peu des laboratoires pour offrir des solutions durables.

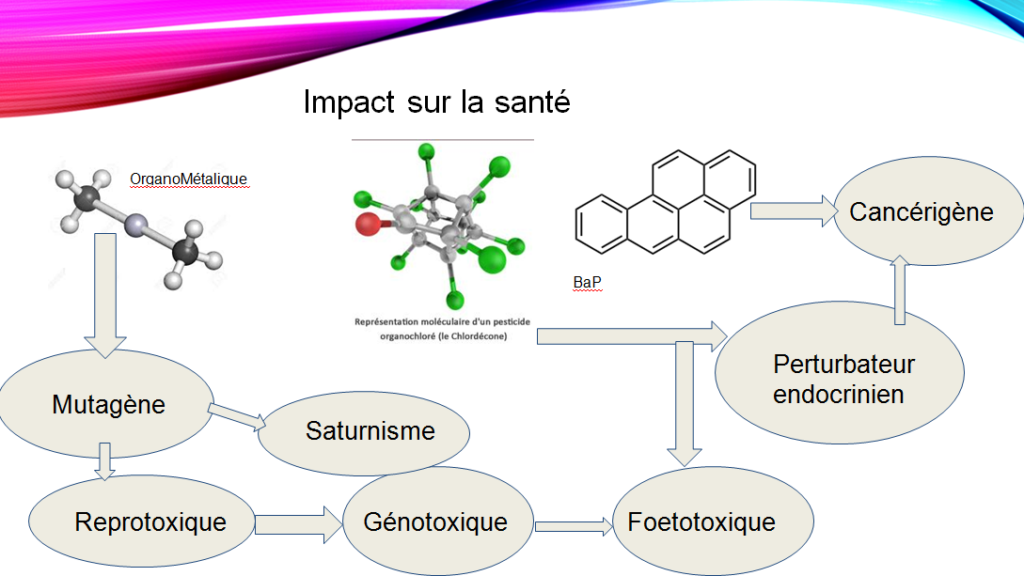

Alors que la population mondiale augmente, les terres cultivables ne cessent de diminuer notamment à cause des pollutions. Récupérer les sols dégradés et contaminés devient un enjeu agricole mais aussi sanitaire. Chaque jour on mesure un peu plus les dangers pour la santé de ces sites pollués. Ainsi on sait que les PCB sont de redoutables perturbateurs endocriniens, tandis que l’on découvre de l’arsenic dans le riz ou encore du plomb et du cadmium dans le thé. Certaines terres agricoles chinoises ont été si polluées par les effluents d’anciens sites miniers, qu’elles ont été retirées de la production agricole. En France, les activités métallurgiques ou minières ont entraîné d’importantes contaminations au plomb et au cadmium bien au-delà du périmètre des usines, tandis que les sols de nombre de régions viticoles, contiennent jusqu’à cinq fois plus de cuivre que la teneur limite normale, suite à l’utilisation de la bouillie bordelaise. Aux Antilles françaises, un insecticide puissant, la chlordécone, utilisé dans la culture des bananiers, a souillé près de 20 000 hectares.

Commentaire : Pour comprendre à quel point la pollution des terres et de l’eau est un problème majeur :

– Les sols menacés par les activités humaines

– Pollution : la Chine évoque l’existence de « villages du cancer »

– Gaz de schiste : risques de pollution de l’eau potable par le méthane

– L’agriculture, à l’origine des deux tiers de la pollution de l’eau potable en France

– Contamination des sols

– Les perturbateurs endocriniens

– Désinformation disséquée : Un peu de plomb dans le pain, d’aluminium dans les pâtes: pas de panique, il faut manger de tout

Expériences grandeur nature

Restaurer ces terres ou tout au moins contenir leur pollution devient crucial car ces toxiques peuvent se diffuser aux eaux souterraines, aux plantes, à toute la chaîne alimentaire et finalement à l’homme. Face à ces désastres, la phyto-remédiation – l’utilisation des plantes pour soigner les sols – cherche des solutions depuis une vingtaine d’années, intéressant de près les industriels comme les communes. Jean-Louis Morel et le laboratoire Sols et Environnement qu’il a dirigé au sein de l’université de Lorraine et de l’INRA, font partie des pionniers. « Il y avait encore peu de recherches dans les années 1990, explique le chercheur. Mais aujourd’hui, les publications scientifiques et les expériences commencent à être plus solides pour passer aux réalisations grandeur nature. »

Toutefois, si la phyto-remédiation représente un formidable espoir, il faut aussi reconnaître que certains projets ont manqué de cohérence tout en laissant penser que la solution est à portée de main. « Aux États-Unis certaines sociétés ont ainsi lancé des procédés d’extraction du plomb par la moutarde indienne mais à grand renfort de produits chimiques qui ont pollué les nappes phréatiques ! » explique le chercheur. De plus, la pollution des sols est bien plus complexe que celle de l’eau ou de l’air.

Le travail des plantes passe par leurs racines et les micro-organismes qui les entourent. Ceux-ci transforment et dégradent certains polluants et peuvent produire des métabolites parfois plus toxiques, mobiles et réactifs que les polluants d’origines. D’autres scientifiques vont plus loin dans leurs reproches. D’après eux, les Américains auraient joué aux apprentis sorciers en manipulant génétiquement une plante venue de Turquie et en la développant en Oregon en vue de l’exploiter pour l’extraction minière du nickel. Aujourd’hui, l’espèce serait devenue invasive et le projet arrêté.

Contenir la pollution Malgré ce premier bilan en demi-teinte, les recherches en phyto-remédiation se poursuivent, tirant les leçons du passé et capitalisant les connaissances acquises. En Lorraine, le projet Lorver, initié en 2012, permet de stabiliser les polluants de friches industrielles – évitant leur propagation dans l’air, l’eau et le vent – tout en valorisant ces terres aujourd’hui à l’abandon. Cette phyto-stabilisation permet notamment de contenir des toxiques que l’on ne sait pas encore traiter. Les chercheurs ont choisi de planter du chanvre et des peupliers, des plantes offrant des débouchés économiques (dans les domaines du textile, des nouveaux matériaux composites, de l’énergie…) ce qui permet de rentabiliser le projet.

Pour être pérenne, la phytoremédiation doit en effet intégrer dès sa conception des sources possibles de revenus. Parmi les plus belles promesses de la phyto-remédiation, les chercheurs misent sur les plantes capables d’absorber les polluants puis de les dégrader si elles sont organiques ou de les stocker s’il s’agit de métaux. « Près de cinq cents espèces de plantes hyper accumulatrices ont été identifiées à ce jour, capables d’extraire le nickel, le zinc, l’arsenic, ou encore le cadmium, explique Jean-Louis Morel. Elles sont extraordinaires, car elles peuvent absorber des quantités inhabituelles chez les végétaux ».

Source: Plantes-et-sante.fr via sott

Tout au long de leur co-évolution, les plantes et les microorganismes ont développé des relations complexes résultant d’un échange constant d’informations moléculaires. Les agents pathogènes ont élaboré toute une gamme de stratégies offensives pour parasiter les plantes et en contrepartie, les plantes ont déployé un arsenal défensif similaire à bien des égards aux défenses immunitaires animales.

Les percées récentes en biologie moléculaire et en transformation des végétaux ont démontré que sensibiliser une plante à répondre plus rapidement à l’infection pouvait lui conférer une protection accrue contre des microorganismes virulents. Un aspect important dans la mise en évidence du rôle joué par les molécules de défense au niveau de l’expression de la résistance est une connaissance exacte de leur localisation spatio-temporelle dans les tissus en état de stress.

aquatique. Afin que les plantes sélectionnées pour ce type de technique puissent effectuer

une décontamination efficace du milieu, elles doivent préférentiellement posséder une

grande surface de contact au niveau de leurs racines. Ces plantes, que l’on utilise pour

effectuer la rhizofiltration, sont d’abord cultivées dans des serres et leurs racines sont dans

l’eau avant d’être transplantées dans le milieu contaminé. Or, lorsque les racines des

plantes sont saturées en contaminant, ces plantes sont récoltées et de nouvelles plantes

seront plantées afin de continuer le travail de décontamination, afin de recycler les

contaminants qui se sont accumulés dans les plantes (les plantes incinérées ou

compostées). Plusieurs types de plantes aquatiques ou terrestres peuvent être utilisées afin

de procéder à la décontamination des milieux humides. L’utilisations se justifient par leurs

grande efficacité à filtrer les contaminants par leurs racines. De façon générale, les plantes

aquatiques sont plus petites et possèdent un système racinaire à croissance lente

comparativement aux plantes terrestres qui ont une grande biomasse et dont la croissance

du système racinaire est plus rapide. Les plantes terrestres sont alors favorisées pour ce

type de phytoremédiation puisqu’elles sont capables d’absorber une grandes quantité de

contaminants à partir de leurs racines. D’ailleurs, des études ont démontrées que le

tournesol (helianthus annuus L.), en raison de ces racines, pouvait réduire la concentration

de plusieurs contaminants. En effet, un étang près du désastre nucléaire survenu le 26 avril

1986 à Tchernobyl en Ukraine a été le lieu d’une décontamination par rhizofiltration. En deux

semaines, une réduction de 90% du strontium-90 fut observée, et le mérite est octroyé a

Helianthus anal. Malheureusement, plusieurs désavantages techniques sont associés à

cette phytotechnologie, où le pH doit constamment être ajuster afin d’obtenir une absorption

optimale des métaux présents dans le milieu. Ces plantes sont au préalable cultivées en

serre. Enfin, la rhizofiltration peut engendrer des coûts qui sont estimés entre deux et six

dollars par gallons d’eaux traitées.

Une étude menée par l’ADEME sur un site contenant des HAPs (1,8 à 2 g par Kg), de

rhizofiltration naturelle avec de la luzerne a permis de diminuer la concentration entre 0.9 et

1.2 g par Kg

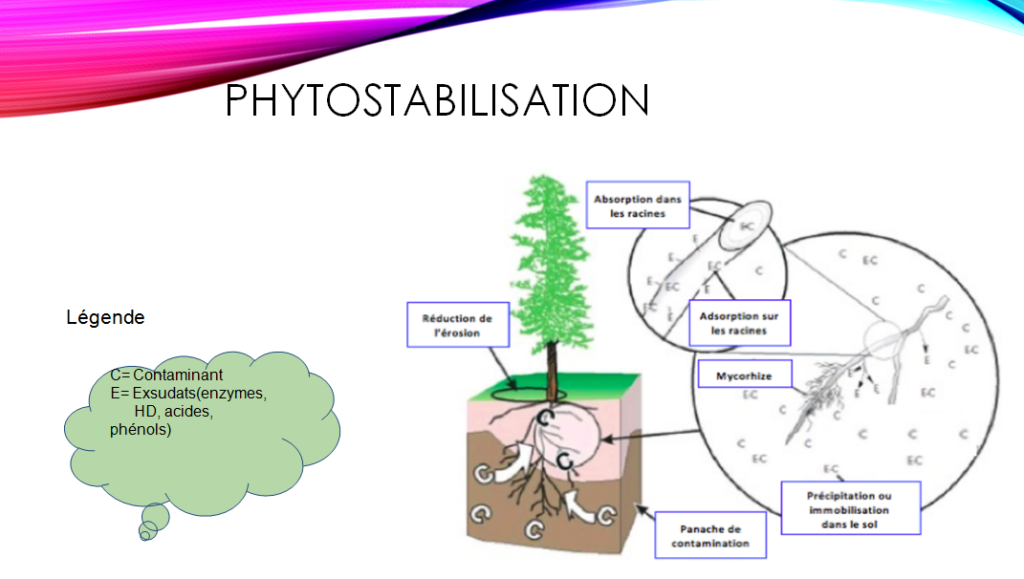

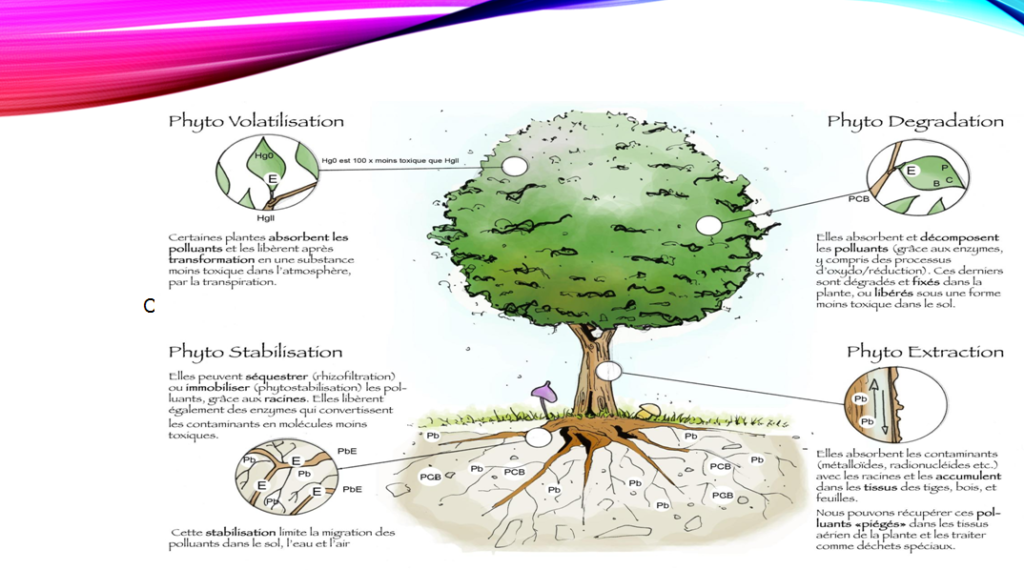

de plantes afin de contenir ou d’immobiliser des polluants. De ce fait la mobilité des

polluants est réduites, ce qui prévient la migration du panache de contamination vers les

eaux souterraines ou dans l’atmosphère. Cette technique est principalement utilisée afin de

traiter les sols, les sédiment et les boues. Sans oublier qu’elle est très efficace dans les cas

où l’ on désire agir rapidement afin d’ immobiliser les contaminants dans le but de préserver

la nappe phréatique. D’ailleurs pour les métaux qui ne peuvent évidemment pas être

dégradés, la phytostabilisation est une voie.

Les mécanismes biologique impliqués durant la phytostabilisation sont l’absorption

et l’accumulation des contaminants par les racines, l’absorption des racines ou la

précipitation dans la rhizosphère. La qualité de l’eau qui s’infiltre dans le sol peut entraîner la

formation de lixiviat contaminé. Ainsi, la présence des plantes réduit la quantité de l’eau qui

s’infiltre dans le sol et prévient de l’érosion ainsi que le transfert de métaux toxiques vers

d’autres compartiment, comme la nappe phréatique et l’atmosphère. D’ailleurs, pour les

métaux, qui ne peuvent pas être dégradés, la phytostabilisation est une voie intéressante

puisqu’elle permet leurs distributions dans les eaux de surfaces ou souterraines.

En effet, si l’on retrouvait des concentrations nocives de contaminants cela pourrait

avoir un impact significatif sur les êtres vivants et l’environnement. Le choix des plantes est

donc une étape à ne pas négliger lorsqu’on opte pour une technique de phytostabilisation.

Les plantes les plus adaptées à la phytostabilisation doivent présenter de faibles niveaux

d’accumulation des métaux dans leurs parties aériennes . La phytostabilisation peut

nécessiter l’utilisation d’amendements fertilisants ou de stabilisants. C’est-à-dire qu’avant

d’introduire les plantes sélectionnées pour la phytostabilisation, des agents alcalins, des

phosphates, de la matière organique, des bio solides et des oxydes minéraux sont ajoutés au

sol. Cela a pour effet d’inactiver les contaminants, de prévenir le lessivage ainsi que de

minimiser l’accumulation des contaminants dans les plantes. Plusieurs désavantages sont

associés à ce type de phytoremédiation, dont celui qui se démarque le plus des autres par le

fait que les contaminants restent en place. De plus, un suivi constant et à long terme doit

être effectué afin de prévenir le relâchement des contaminants dans l’environnement.

Une étude menée par l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), à

démontrer qu’en plantant des graminées (46%), légumineuse (32%) et d’autres espèces

(22%), à diminuer la teneur en arsenic des l’eaux de ruissellement de 85% en 4 ans.

du fait qu’il y a isolation des polluants , sans altérer la structure et l’activité biologique des

sols. Elle est aussi appelée phytoaccumulation, elle se réfère à l’absorption des

contaminants présents dans le sol par les racines de la plante. Par la suite, ces

contaminants sont transférés (ou transloqués ) et accumulés dans la partie aérienne de la

plante, comme les tiges et les feuilles, qui sont ensuite récoltées.

Certaines plantes sont aussi appelées “hyper accumulatrices” puisqu’ elles possèdent la

capacité d’absorber une grande quantité de métaux comparativement aux autres

plantes. Ces plantes hyper accumulatrices doivent être capable d’ accumuler au moins 1 000

mg d’ un métal spécifique par kilogramme (kg) de matière sèche, sans qu’il y ait de

dommage apparent sur leurs physiologie. Selon une étude menée par barbaroux et autres

(2011), on apprend que les plantes du genres Alyssum peuvent concentrer dans leurs tissus

jusqu’à 16,9 g de nickel par kg de matière sèche.

Cette phytotechnologie est applicable autant au niveau des sols que des eaux polluées, il

suffit de faire appel à des plantes aquatiques ayant la capacité d’accumuler de grandes

quantités de polluants. Cependant, elle n’est efficace que sur les terrains possédants un niveau de

contamination variant de faible à modéré afin que les plants soient en mesure de croître

convenablement.

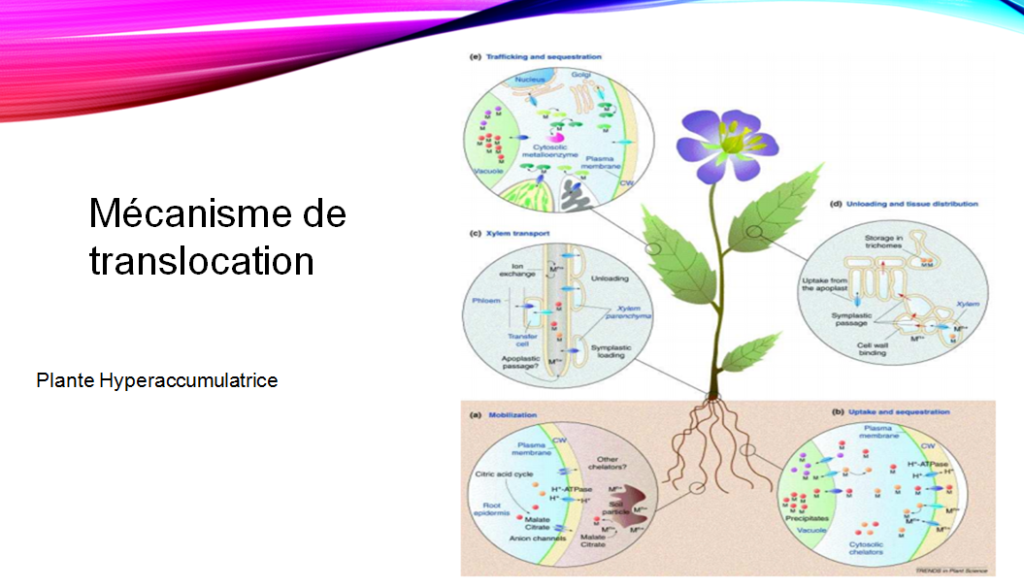

Mécanismes moléculaires impliqués dans l’accumulation des métaux chez les plantes.

Les ions métalliques sont mobilisés par la sécrétion de chélateurs et sont ensuite

absorbés grâce à des systèmes de transport localisés sur la membrane plasmique avant

d’être chélatés et/ou transportés vers la vacuole. Ensuite, les métaux sont transportés des

racines vers les parties aériennes via le xylème. Une fois dans la feuille, les métaux se

déplacent entre les cellules grâce aux plasmodesmes avant d’être stockés dans les

trichomes ou dans les organites internes comme l’appareil de Golgi, la vacuole, le réticulum

endoplasmique.

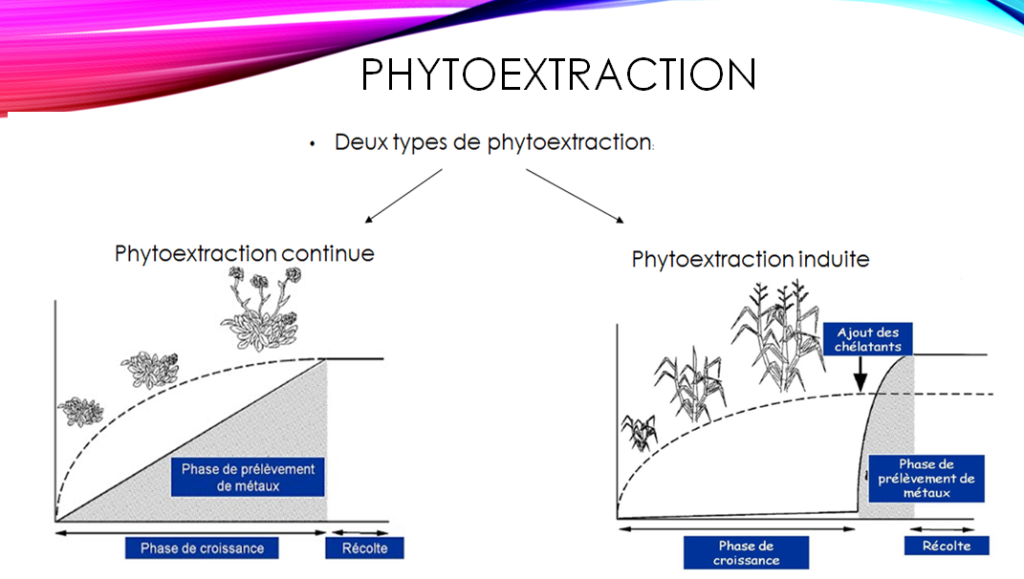

Processus de phytoextraction:

On distingue deux types de phytoextraction: induite et continue.

La phytoextraction induite nécessite l’ajout de chélateurs dans le sol afin

d’augmenter la mobilité et l’absorption des contaminants dans la plante. Par exemple l’ajoute

d’ acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA) dans les sols, peut rendre le plomb

biodisponible afin que celui-ci puisse être absorbé par la plante. Des complexes chélateur/

ions métalliques seront ainsi formés afin d’être absorbés par les racines.

Tandis que la phytoextraction continue dépend plutôt des capacités génétique et

physiologique des plantes, c’est à dire que les plantes doivent être en mesure

d’accumuler des quantités particulièrement élevés de contaminants durant leur vie.

Une étude menée par l’ADEME à extrait 30 Kg de zinc sur une année avec une culture

mixte, à partir d’un site contaminé 73 000 ppm.

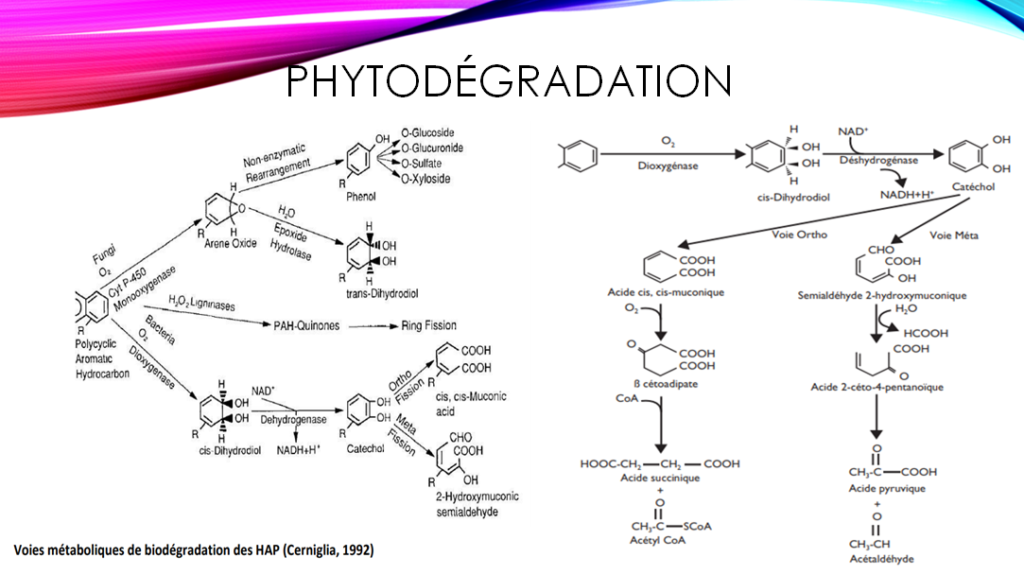

comme les produits organo-halogènes et les hydrocarbures.

Cette technique de phytoremédiation, ainsi appelée phytotransformation, consiste à

la dégradation des polluants organiques en des molécules plus ou moins toxiques et plus

simples. Ces mécanismes de dégradation qui opèrent se font soit directement par le

relâchement d’enzymes produites par la plante dans la rhizosphère ou sont les résultat de

l’activité métabolique dans les tissus de la plante. Les enzymes impliqués dans la

dégradation extrême à la plante sont habituellement les déhalogenases, les oxygénases et

les réductases.

Une fois dégradés, les contaminants vont être absorbés par la plante, incorporés aux tissus

et utilisés comme nutriment afin de contribuer à la croissance de la plante. La

phytodégradation peut-être utilisée autant pour la décontamination des sols que des eaux.

Cependant, elle n’est pas une technique que l’on peut utiliser afin de décontaminer

les sols présentant des métaux lourds puisque ceux-ci ne se dégradent pas. Il est important

de ne pas confondre phytodégradation avec rhizodégradation puisque ce sont deux

techniques semblables, mais tout de même distinctes. En d’autres mots, tout ce qui implique

l’activité microbienne dans la rhizosphère ou la dégradation des contaminants par d’autres

microorganismes comme les champignons est considéré comme étant de la

rhizodégradation.

Les peupliers sont les végétaux les plus communément utilisés en phytoremédiation

et plus particulièrement pour la phytodégradation. Ces arbres sont efficaces dans la

décontamination puisqu’ils possèdent entre autres un haut taux de transpiration, ils tolèrent

des concentrations plus élevées des contaminants organiques et s’établissent rapidement

sur un site. Bien que l’utilisation de végétaux qui ont la capacité de dégrader des

composants organiques soit considérée comme une voie plus environnementale. En

comparaison, les techniques conventionnelles, certains désavantages y sont tous de mêmes

associés. Entre autres, la dégradation des contaminants peut produire des intermédiaires

toxiques qui dans certains cas vont présenter des risques pour l’environnement.

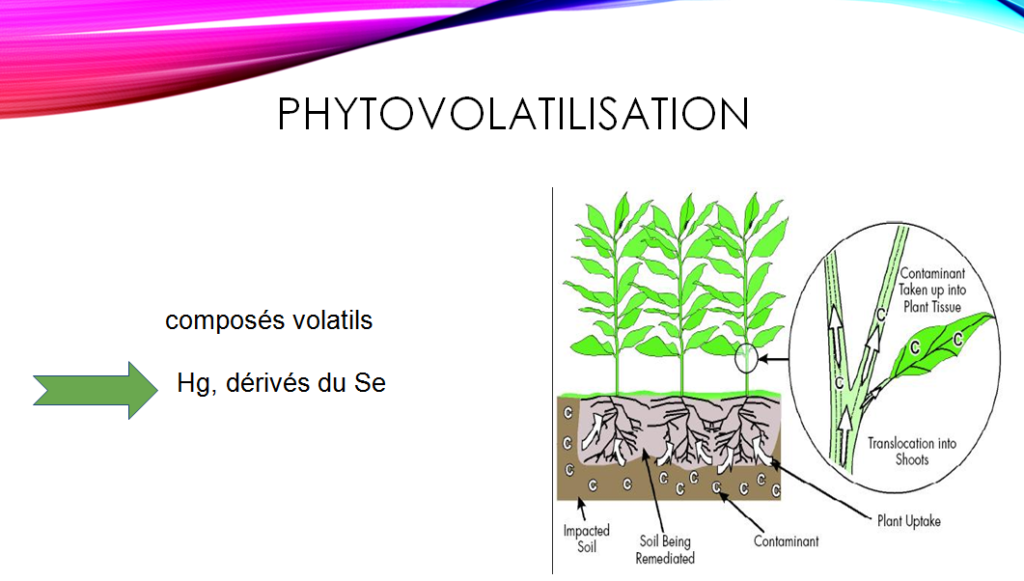

solubles par ses racines et les relâcher sous forme modifiées ou non par transpiration dans

l’atmosphère au niveau des stomates. Les contaminants pris en charge par cette technique

de phytoremédiation sont généralement de type organique comme le trichloréthylène (TCE).

Cependant, plusieurs études ont conclu que les contaminants inorganiques peuvent aussi

être dispersés sous forme volatile dans l’atmosphère par phytovolatilisation.

Par Exemple, le sélénium peut être volatilisé sous forme de diméthyl sélénite par astragalus

racemosus, qui est une plante accumulatrice.

De Plus, certaines plantes peuvent être modifiées génétiquement afin d’être en

mesure d’absorber une grande quantité d’un contaminant spécifique. C’est le cas des

plantes de tabac (Nicotiana tabacum) qui ont été modifiées et qui suite à ces modifications

peuvent être absorber une grande quantité de méthylmercure, modifier chimiquement le

polluant et volatiliser le substitut dans l’atmosphère à des concentrations relativement

toxiques. Plusieurs études se penchent sur ce genre de modifications génétiques, on parle

entre autres de concevoir des gènes bactériens réducteurs de mercure afin de pouvoir les

introduire dans les plantes.

D’ailleurs, le tulipier de Virginie (liriodendron tulipifera) s’est vu insérer des gènes modifiés

Escherichia coli afin de d’améliorer sa capacité à volatiliser le méthylmercure présent dans

les sols contaminés. le peuplier est l’espèce de plante la plus utilisée afin de phyto volatils

les composés organiques volatils (COV). En Effet, dû au haut taux de transpiration qu’ils

possèdent, les peupliers sont en mesure de décontaminer les eaux souterraines, les sols,

les sédiments et les boues.

Bien que cette technique de phytoremédiation soit considérée comme une mesure verte en

comparaison aux techniques conventionnelles, il est tout de même nécessaire de considérer

les risques qui sont associés au transfert des contaminants dans l’atmosphère. On parle ici

des risques pour la santé humaine et l’environnement.

Afin de cerner le processus associé à l’induction de résistance chez les plantes, l’effet d’éliciteurs biologiques, microbiens et chimiques sur la réponse cellulaire des plantes envers une attaque pathogène a fait l’objet d’investigations et les mécanismes impliqués dans le phénomène ont été étudiés. Dans tous les cas, il a été montré qu’une corrélation existait entre la réponse globale de la plante et des changements dans la biochimie et la physiologie des cellules, lesquels étaient accompagnés de modifications structurales incluant la formation d’appositions pariétales riches en callose et l’infiltration de composés phénoliques aux sites de pénétration potentielle par l’agent pathogène. L’activation du sentier des phénylpropanoïdes est un phénomène crucial dans la restriction de la croissance de l’agent pathogène et dans la survie des cellules-hôtes en conditions de stress.

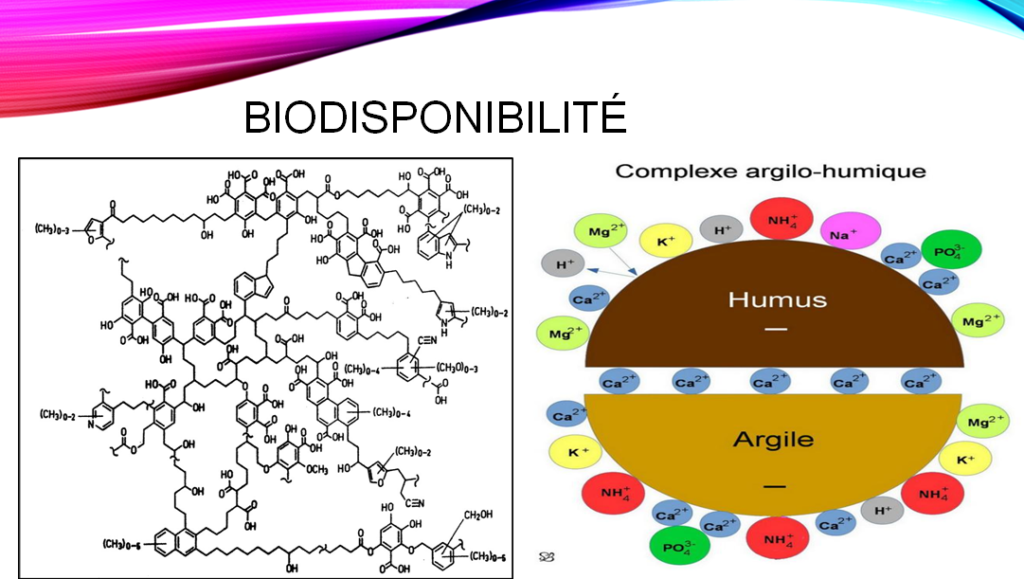

les transformations des EMT, par les conditions de croissance qu’elles offrent aux plantes

Associées aux microorganismes, ou par l’influence de leurs propriétés physicochimiques

(pH, potentiel d’oxydation, phosphore biodisponible) sur la biodisponibilité de ces

xénobiotiques.

Une mesure importante pour l’évaluation de la disponibilité dans les sols est la

capacité d’échange cationique (CEC). Un sol de pH élevé présente moins d’H+ en solution

susceptible d’entrer en compétition avec les autres cations pour se lier à la matrice. D’autres

facteurs influant la CEC sont les teneurs en matières organiques et argiles qui sont les

principaux sites de fixation des cations. Cependant les HAPs se fixent fortement au complexe

argilo humique et diminue la CEC, alors les EMT ne serons pas biodisponible pour être

remédier.

Le ratio en carbone organique/teneur en azote total (C/N) est une valeur indicatrice

du degré d’évolution des matières organique. un ratio C/N faible représente une tendance

du sol à la minéralisation favorisée et à la production d’azote minéral. Pour des valeurs

moyennes, la minéralisation et l’humification s’équilibre. Au-delà, la quantité d’azote

nécessaire à la décomposition des molécules organiques n’est pas fournie, les processus de

minéralisation et d’humification sont très lent. En cas de pollution aux HAPs, les ratios C/N

vont êtres augmentés donc l’azote va rester sous forme minéralisée (NH4+) sur le CAH et

constituer ainsi une fraction non biodisponible pour les plantes. Donc la teneur en azote de

ces sols ne permet pas la dégradation des molécules carbonés et constitue une raison

supplémentaire de la persistance des HAPs.

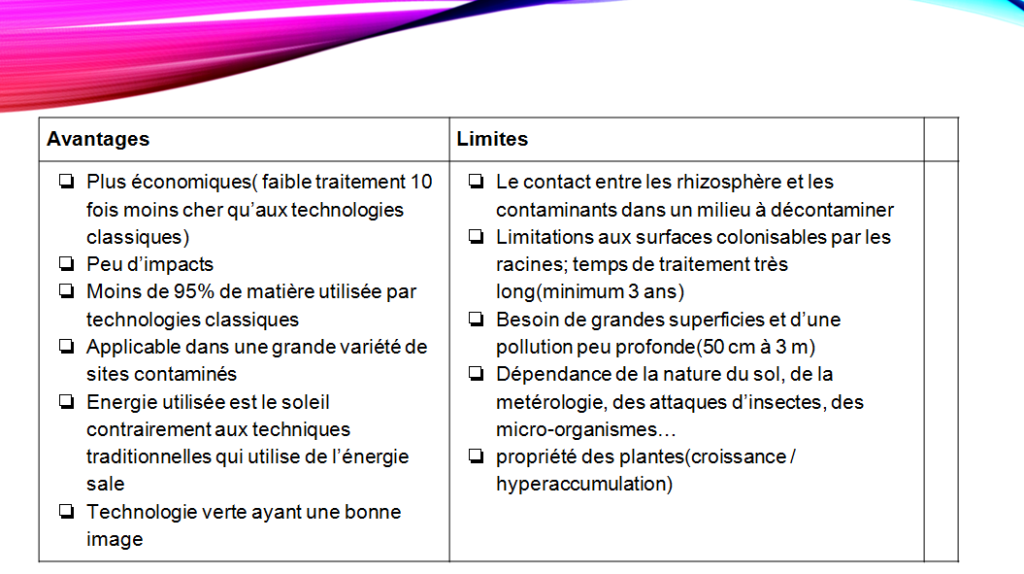

La phytoremédiation est le plus utilisée de nos jours puisqu’elle contribue au maintien

de la structure des sols étant donné qu’elle ne nécessite aucune excavation. En plus d’être

reconnue comme un choix économique comparativement aux techniques de

décontamination conventionnelles. La phytoremédiation est largement accepté par le grand

public puisque peu d’impacts y sont associés. D’autres avantages sont attribués à cette

technique de décontamination, comme la quantité de résidus générés par la

phytoremédiation. Cela dit, lorsque l’on a recours à des technologies classiques, le volume

de matière à enfouir ou à incinérer est plus élevé par rapport à la phytoremédiation

(réduction de plus de 95%). De plus,l’utilisation de ces phytotechnologies est applicable à

une grande variété de sites contaminés. Que ce soit pour une contamination organique ou

inorganique, une contamination au niveau des sols ou encore dans les eaux souterraines, la

phytoremédiation est maintenant une option à considérer. Sans oublier que la présence de

végétation sur un site contribue à réduire ou prévenir l’érosion, elle procure un avantage

visuel au paysage.

L’énergie utilisés pour décontaminer les sites, où des techniques de

phytoremédiation sont employés, est le soleil, ce qui est avantageux pour l’environnement

puisque les techniques traditionnelles vont plutôt opter pour une énergie peu, voire

non-écologique. Par exemple pour l’excavation, c’est l’essence qui fait rouler la machinerie,

ce qui malheureusement pollue énormément et créer des nuisances sonores.

En plus de n’utiliser aucunes énergies fossiles lors de la décontamination, la

phytoremédiation à, en général, un impact positif sur l’environnement. En effet, les végétaux

sont reconnus pour améliorer la qualité de l’air et leur capacité de séquestrer les gaz à effet

de serres.

Limites

Comme Forget l’a si bien dit dans un de ses articles: ”Comme toutes techniques de

décontamination des sols, la phytoremédiation comporte certaines limites avec lesquelles il

faut composer”. Une des premières limitations est le contact entre le rhizosphère et les

contaminants présents dans un milieu à décontaminer. La capacité des plantes à atteindre

une certaine profondeur avec leurs systèmes racinaires dépend de l’espèce végétale et des

conditions géomorphologiques et climatiques. Par exemple, certains arbres comme le

peuplier ont des racines qui potentiellement peuvent atteindre une profondeur de 15 pieds

dans les sols tandis que celles des arbustes vont être plus superficielles.

Enfin, la phytoremédiation doit se restreindre aux sites présentant une contamination

peu profonde et dont les concentrations sont relativement faibles pour que les plantes soient

en mesure de croître de façon convenable afin de capter tous les contaminants. Ces

contaminants absorbés par les végétaux peuvent aussi présenter un risque potentiel pour

l’environnement puisqu’ils peuvent se retrouver dans la chaîne alimentaire si les animaux

ingèrent des plantes contaminées. D’ailleurs, plusieurs études ont montrées que certains

animaux et insectes ne consommaient pas les plantes contaminées puisqu’elles avaient un

“mauvais goût”. le taux de croissance des végétaux va aussi influencer la phytoremédiation

puisque plusieurs années peuvent etre necessaires afin d’atteindre un niveau de

contamination acceptable.

Finalement, bien que certaines plantes sont reconnues pour accumuler des quantités

élevées de contaminants, le choix des plantes en phytoremédiation doit être réfléchi. Ces

précautions vont être au maintien de la biodiversité déjà en place.

militaires au cours du dernier siècle.

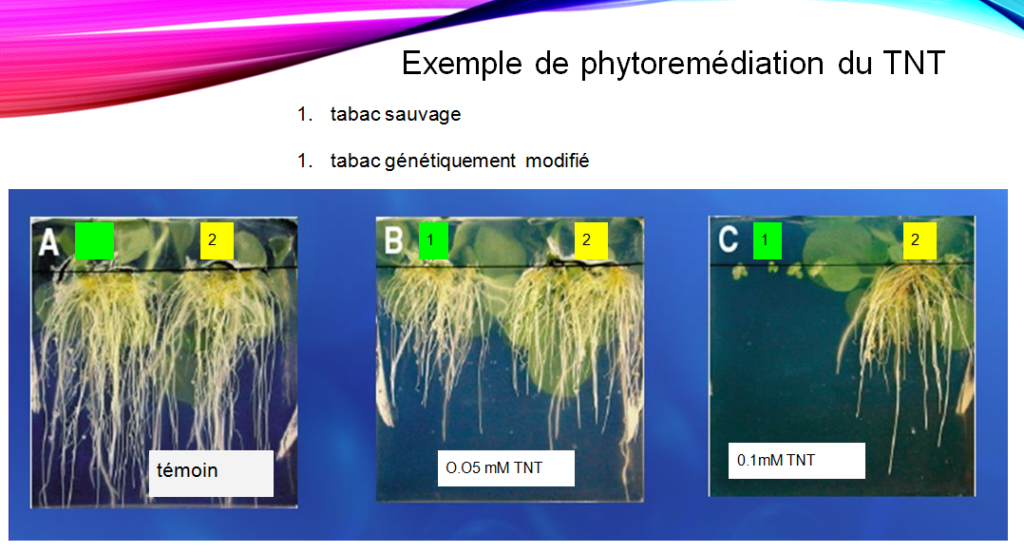

Une récente étude a travaillé sur une possible phytoremediation concernant le TNT à l’aide

d’une espèce de tabac génétiquement modifié.

Les chercheurs ont incorporés le gène d’une nitroreductase provenant de

l’Enterobacter Cloacae dans Nicotiana tabacum.

Après avoir isolé les plantes de tabac ayant incorporé le gène, des tests ont été réalisés sur

un sol contaminé par le TNT par rapport à un plant contrôler

On remarque que le tabac génétiquement modifié est nettement plus résistant au TNT que

le tabac sauvage.

De plus, le tabac transgénique est capable de décontaminer 100% du TNT contenu dans le

sol jusqu’à une concentration de 0,5 mM de TNT ( limite de solubilisation du TNT) contre

0,05 mM pour le tabac sauvage.

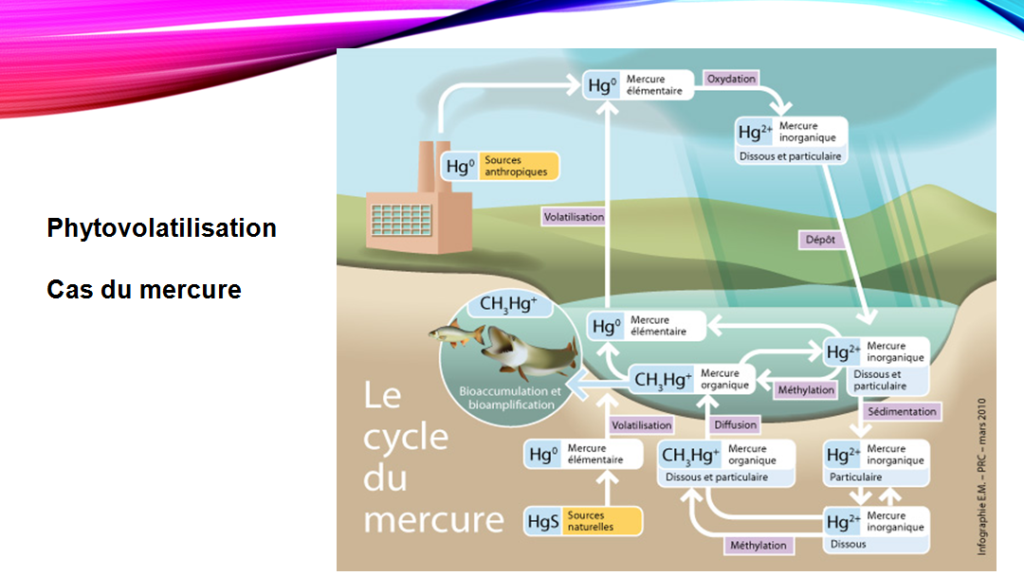

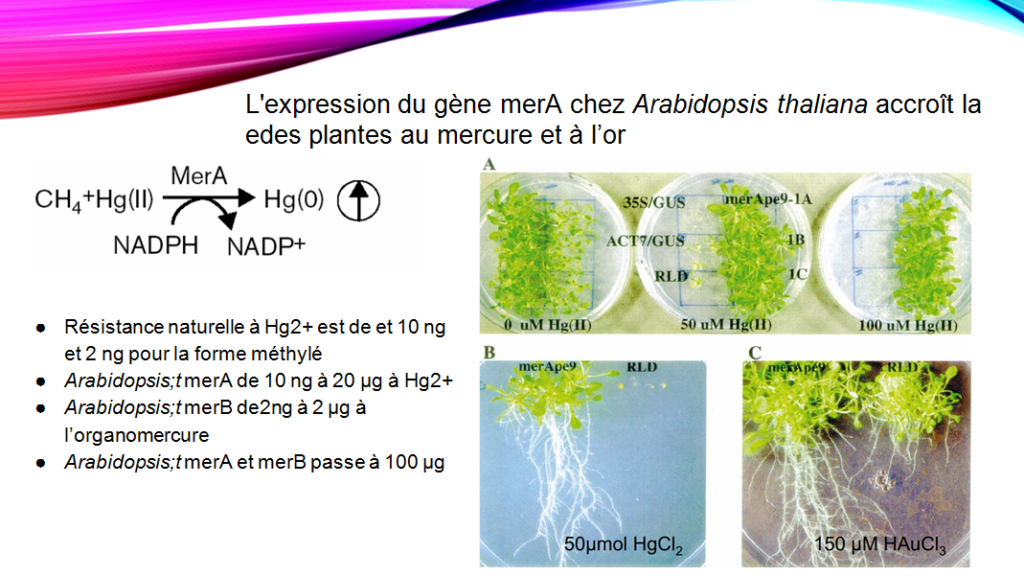

tolérance des plantes au mercure.

La volatilisation du mercure par des plantes transgéniques exprimant le gène bactérien

merA et merB sont présent chez de nombreuses bactéries, comme les Entérobactéries,

Pseudomonas et Thiobacillus.

Le plasmide pDU1358 de Thiobacillus contient plusieurs gènes codant pour des enzymes

régulatrices.

10

● Le gène merB code pour une lyase organo-mercurique, qui coupe les liaisons

C-Hg-C.

● L’opéron merA code pour une réductase mercurique(glutathion réductase), qui utilise

du NADPH comme source d’électrons. La glutathion réductase oxyde le NADH en

NADPH, le Hg2+ réduit en Hg0.

● Dans le cas d’Arabidopsis thaliana la résistance naturelle à Hg2+ est de et 10 ng et 2

ng pour la forme méthylé.

● La technique consiste à introduire dans un ADN vecteur un gène merA et d’un gène

régulateur merD qui bloque l’expression de l’opéron merA, quand Hg2+ est réduit en

Hg0 et l’injecter dans les plantules par l’intermédiaire d’Agrobacterium.

● La tolérance d’Arabidopsis va donc passé de 10 ng à 20 µg à l’ion mercurique.

Dans le sol le mercure le plus toxique se trouve sous forme complexé diméthylmercure qui

est lipophile donc pénètre facilement le parois cellulaire.

● La même opération à été réaliser avec le gène merB, la tolérance va donc passé de

2ng à 2 µg.

● L’insertion simultanée de merA et merB à permis d’accroître la résistance à 100 µg.

Bien qu’il n’existe que peu d’exemples d’application pratique de la résistance induite en tant que méthode de lutte contre les maladies des plantes, les résultats obtenus à partir de quelques expériences menées en plein champ et en serre sont encourageants et indiquent que cette approche a le potentiel de devenir une stratégie de lutte efficace et durable contre toute une gamme d’agents pathogènes.

Réglementation

Sous la pression d’une société de consommation qui s’interroge sur les

conséquences éventuelles de telles pollutions sur la santé et sur l’environnement, les

autorités politiques se positionnent au niveau législatif, particulièrement en Europe, depuis

plus de 40 ans , en obligeant la mise en œuvre de directives de plus en plus contraignantes

pour les secteurs concernés. C’est en octobre 1972 que le sommet de Paris traite pour la

première fois des questions environnementales en initiant la lutte contre la pollution au plan

communautaire. La protection des eaux y représentait un thème important. Des normes de

contamination sont alors établies dans les secteurs de l’eau, de l’alimentation et plus

récemment, concernant l’état écologique des milieux naturels. Les principaux textes en

vigueur sont : – la Directive CEE 80-778 du 15 juillet 1980 relative à la qualité de l’eau potable, fixant à 0,1μg.L la teneur en chaque pesticide, et 0,5μg.L maximum, toutes

molécules actives confondues, pour l’eau potable.

- la Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000/60/CE) du 23 octobre 2000, obligeant les

Etats-membres d’atteindre en 2015 l’objectif général, d’atteindre un bon état écologique des

milieux aquatiques. L’échéance pour la réalisation de cet objectif demandant un travail

colossal, a été reporté à 2020 puis à 2027.

Sans oublier le texte concernant la loi REACH (Registration, Evaluation and Autorisation of

Chemicals) qui a été soumis à un vote au Parlement Européen le 14 novembre 2005, et qui

vise à mettre en place, sur onze ans, un système d’enregistrement de 30 000 substances

chimiques produites ou importées dans l’Union européenne. La nouveauté de ce projet de

loi étant celui d’obliger les industriels et non plus les autorités publiques, à prouver que les

risques sur la santé humaine et sur l’environnement liés leurs activités sont limités.

Concernent les friches industrielles (faillite), il n’y a pas de législation qui les force à assainir

leur site et du coup c’est l’état qui prend en charge la dépollution.

La circulaire du 8 février 2007 relative aux installations classées pour la protection de

l’environnement – Prévention de la pollution des sols – Gestion des sols pollués précise

l’activité industrielle autorisée notamment via :

– la prévention de la pollution ;

– la maîtrise des sources de pollution ;

– la maîtrise des risques induits par une situation de pollution au regard des usages constatés ou des futurs usages du site dans le cas d’une reconversion.

La même circulaire relative aux sites et sols pollués – Modalités de gestion et de

réaménagement des sites pollués – pose les principes de gestion et définit la méthodologie.

L’objectif est alors de veiller à ce qu’il ne soit pas source de pollution pour l’environnement et

les personnes ; pour cela la démarche consiste à dresser un schéma conceptuel, conduire

un diagnostic et des investigations pour caractériser les milieux

L’article 34-3 du décret du 21 septembre 1977 modifié indique la nécessité de produire un

bilan « coûts/avantages ». Dans le cas où une pollution résiduelle subsiste à l’issue des

travaux et/ou aménagements, une analyse des risques résiduels devra être menée pour

valider la compatibilité de cette pollution résiduelle avec les nouveaux usages en cas de

future réaménagement.

Conclusion

La présence des plantes est particulièrement primordiale pour stabiliser les polluants

à faible coût sur de grandes domaines. Par conséquent, les communautés ont beaucoup à

gagner en optant pour la Phytoremédiation lorsqu’elles ont de grandes zones industrielles

abandonnées sans craindre une pression foncière forte : l’implantation d’un couvert végétal

stabilisent les polluants et sert à appuyer un nouvel écosystème, réservoir de biodiversité.

La biomasse, la pollution en milieu confiné, terrain valorisé, pour élaborer une

méthodologie et un outil opérationnel, le soutien financier par l’ADEME programmé à grande

échelle. Son objectif : évaluer, à long terme, l’efficacité de la technique, l’estimation des

transferts de polluants à différents aspects environnementales (eau, air, sol, réseau

trophique), et la viabilité socio-économique, en particulier grâce à l’utilisation de la biomasse

générée.

La phytoremédiation est une biotechnologie d’avenir, malgré le fait que de

nombreuses améliorations sont envisageables, notamment son application au monde

urbain.

Cette biotechnologies permettent d’améliorer les rendements de séquestration de

xénobiotiques.

Le processus est donc relativement paradoxal car son faible coût ne favorise pas le

développement à grande échelle. Une situation qui est figé du fait que cette méthode ne soit

pas rentable pour les industriels, car le contexte économique et politique de l’urbanisme. En

effet cela induirait des pertes économiques.

A ce niveau, serait-elle la rentabilité de la Phyto-remédiation qui est à l’origine de son

inexistence en Hexagone ?

Des plantes qui décontaminent

En traversant l’île de Montréal, on longe immanquablement des terrains clôturés qui semblent à l’abandon, témoins d’une activité humaine qui a depuis longtemps fait ses bagages. Industrie, voie de chemin de fer ou station-service, le résultat est le même: ces terrains sont pollués, et par conséquent impropres à toute utilisation. Sur son site Internet, la Ville de Montréal en recense plus de 500.

Dans son bureau du Jardin botanique de Montréal, Michel Labrecque entretient un rêve pour ces lieux abandonnés: les recouvrir de saules. Il ne s’agit pas d’une banale idée esthétique: ce botaniste participe à un projet de l’Université de Montréal et de McGill, GenoRem, qui vise à décontaminer des sites en utilisant la technique appelée phytoremédiation. Un mot qui signifie qu’on utilise des plantes pour extraire les contaminants du sol. «J’étudie comment les végétaux fonctionnent dans un contexte stressé, explique M. Labrecque. Dans ce cas, il s’agit d’un stress environnemental dû à la pollution.» Son choix s’est porté sur les saules parce que cette espèce pousse bien au Québec, mais ce n’est pas la seule raison: «on peut planter les saules sous forme de boutures dans le sol et en installer des milliers à l’hectare. De plus, certaines espèces poussent très vite. Et plus la plante a une croissance importante, plus les racines sont proportionnellement développées.» Or, c’est par les racines que les contaminants seront absorbés, de la même manière que les plantes vont chercher par leurs racines les micro-éléments nécessaires à leur croissance. Les plus solubles, comme le cadmium ou le zinc, peuvent voyager par la sève pour être accumulés dans le tronc et les feuilles. À l’inverse, le plomb ne pénètre pas bien les tissus des plantes, mais il reste bloqué dans les racines. Au bout d’un an ou deux, les saules deviennent saturés en contaminants, et il faut les couper. Pour M. Labrecque, c’est un autre avantage de cet arbre: «il accepte très bien d’être taillé, il y a une recroissance phénoménale de plusieurs tiges à partir de la souche». On peut ensuite brûler le bois ainsi collecté. Les cendres, fortement chargées en contaminants, doivent être entreposées: au lieu d’avoir des centaines de tonnes de terre à gérer, on se retrouve avec quelques dizaines de grammes de cendre.

Un processus lent mais viable

Tout ceci peut prendre beaucoup de temps: jusqu’à 30 ans, selon M. Labrecque. C’est long, mais tous ces terrains clôturés depuis un quart de siècle deviennent autant d’occasions manquées. Frances Foster l’a appris à ses dépens. Cette artiste de la Petite-Patrie marchait chaque matin, depuis plus de 20 ans, dans une petite forêt qui avait repris possession d’un ancien terrain du Canadien Pacifique, à l’angle des rues Beaubien et St-Urbain. Ses voisins et elles avaient baptisé cet endroit parc des Gorilles: «pendant l’été, l’herbe poussait, cela ressemblait à une petite jungle, raconte-t-elle. Il y avait des jardins avec des tomates, des sans-abri avec leurs tentes, tout cela me faisait penser au film La Planète des singes. Et les gorilles, c’étaient nous, les gens qui se promenaient dans le parc et en prenaient soin». Le 15 mai 2013, la promenade de Mme Foster a tourné court: «je suis arrivée face au parc et tout avait été rasé. J’ai vu une marmotte qui courait dans la rue parce qu’elle avait perdu son habitat, et je me suis mise à pleurer». Les jours suivants, une excavatrice a retiré la terre sur un mètre de profondeur: les voisins ont été confrontés à la méthode de décontamination la plus répandue, dig and dump, qui consiste à simplement retirer la matière polluée pour l’amener à un site d’enfouissement. Cela permet de rendre rapidement disponible un terrain qui a une certaine valeur foncière. Le parc des Gorilles avait été vendu à un promoteur immobilier. Alerté par les citoyens, l’arrondissement a déposé une réserve foncière sur le terrain afin d’obliger le promoteur, qui a agi sans permis, à lui céder la propriété. Un nouveau parc sera aménagé, mais les gorilles ont perdu l’espace sauvage qu’ils aimaient… Michel Labrecque pense que la phytoremédiation pourrait être utilisée pour décontaminer ce genre d’espace, dans une vision à long terme de la ville. En y appliquant, de plus, l’autre facette du projet GenoRem: une symbiose entre plantes et micro-organismes.

L’apport des champignons

Dans les locaux de l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université de Montréal, le professeur Franz Lang élabore des programmes informatiques qui permettent de comprendre le développement des micro-organismes. «Certains champignons, qu’on appelle mycorhizes, infestent littéralement les racines des plantes, explique-t-il. Cela forme une symbiose très sophistiquée. Le champignon ne peut survivre sans les racines; en retour il transporte les contaminants de manière à ce que la plante soit capable de les absorber.» Les hydrocarbures en particulier, sont difficilement assimilés par les plantes. Le visage de M Lang s’illumine lorsqu’il montre sur son ordinateur une substance noire criblée de petites taches blanches. Il s’agit de champignons dont il veut garder le nom confidentiel, qui ont la capacité de pousser sur une plaque de bitume pur. «On prend une spore, on la pose sur l’asphalte, et en deux ou trois jours, le champignon pousse! On peut l’utiliser lui aussi en association avec une plante. Il va solubiliser l’asphalte pour que la plante puisse l’absorber en totalité.» Le défi est de trouver la combinaison adaptable à chaque type de pollution… Franz Lang voit grand: «les zones d’extraction de sables bitumineux en Alberta sont contaminées par un mélange d’hydrocarbures. Ce sont des surfaces légèrement polluées, mais suffisamment pour que ça coûte très cher de les traiter par des méthodes conventionnelles. On pourrait donc imaginer d’y appliquer un traitement par phytoremédiation à grande échelle.» Il a dans ses tiroirs de nombreuses souches de micro-organismes qui peuvent être multipliés très rapidement afin de décontaminer de grandes surfaces à moindre prix… à condition d’être patient.

Agence France presse : Rémy Bourdillon

OGM à la rescousse des sols contaminés

La décontamination des sols, habituellement par des produits chimiques, est coûteuse et laisse souvent ces derniers infertiles durant plusieurs années. L’utilisation de plantes dépolluantes pourrait offrir une solution à ces problèmes. Cette utilisation, que l’on nomme phytoremédiation, gagne de plus en plus d’intérêt, notamment depuis l’amélioration des plantes par génie génétique. Bien que les recherches en cours semblent confirmer que les plantes génétiquement modifiées peuvent être efficaces pour décontaminer les sols, elles comportent néanmoins certains risques environnementaux et soulèvent des questions éthiques…

Récemment une forme génétiquement modifiée de moutarde indienne (Brassica juncea) a retenu l’attention en raison de ses capacités à absorber le sélénium. Celui-ci se retrouve naturellement dans l’environnement et dans notre nourriture. À petite dose, l’exposition à ce minéral n’est pas toxique. Au contraire, il est même reconnu pour ses propriétés antioxydantes. Cependant, dans certaines régions, dont la Californie, il se retrouve en surabondance dans les eaux usées au point où il provoque des anomalies du développement chez certains oiseaux sauvages. Pour remédier à cette situation, des chercheurs ont modifié génétiquement la moutarde indienne afin qu’elle produise en quantité plus élevée l’enzyme adénosine triphosphate sulfurylase (ATS). Cet enzyme permet à la moutarde indienne d’absorber une plus grande quantité de sélénium. Cette nouvelle plante capture jusqu’à quatre fois plus de sélénium que la plante sauvage. Mais, un coup que la plante a accumulée les contaminants, que ce passerait-t-il ?

Afin que les contaminants accumulés par les plantes ne se retrouvent pas dans l’environnement, les plantes utilisées devraient être habituellement récoltées et, par la suite, détruites adéquatement. Par exemple, on les brûlerait et on récupèrerait les contaminants dans les cendres – s’il s’agit d’un minerai (ex. : plomb ou cadmium), on pourrait le vendre à l’industrie! Par contre, dans le cas de la moutarde mentionnée plus haut, celle-ci transforme le sélénium en un produit volatil qui se disperse dans l’atmosphère sans risques environnementaux. Mieux encore, elle pourrait être consommée sans risques par les animaux d’élevage qui combleraient en même temps leur déficit en sélénium. Toujours dans le domaine agricole, la salinité des sols rend difficile leur culture, particulièrement dans les pays ou l’irrigation est nécessaire. Le développement de variétés tolérantes au sel a été tenté par hybridation classique, mais sans succès. Une stratégie alternative est l’obtention de variétés tolérantes par génie génétique. En poussant sur les sols salins, ces plantes diminueraient l’érosion et permettraient la culture sur des sols jusque là non propices. Cependant ces plantes pourraient avoir des risques pour l’environnement.

En effet, elles pourraient se reproduire et ainsi se disséminer dans l’environnement. Néanmoins, des techniques visant la stérilisation des plantes génétiquement modifiées ont été élaborées. Ainsi, ce problème peut, en principe, être résolu. Une autre solution consiste tout simplement à n’utiliser que des plantes qui, naturellement, ne se disséminent pas et ne se croisent pas avec des espèces semblables. En tous lieux, ces précautions devraient être respectées afin qu’une pollution génétique ne soit pas provoquée en tentant de supprimer une pollution chimique.

Le débat public à l’égard de la phytoremédiation par des OGM n’est pas, en principe, différent de celui qui entoure la culture d’aliments transgéniques. Pourtant, la phytoremédiation par des OGM ne soulève que peu de débats. Il y a à cela plusieurs raisons. Celle la plus souvent avancée est que la culture des plantes dépolluantes ne concerne pas directement l’alimentation humaine, mais plutôt l’amélioration de notre environnement. Elle irait donc dans le sens souhaité par une majorité des citoyens.

Par contre, des recherches sur la phytoremédiation ont impliqué le transfert de gènes humains dans les plantes utilisées. Un tel transfert soulève des problèmes éthiques. Pour certains, le transfert d’un gène d’une espèce dans le génome d’une autre, surtout s’il s’agit d’un gène humain, constitue un acte contre-nature.

Par ailleurs, la phytoremédiation par des OGM semble être une méthode biologique douce par rapport aux techniques chimiques disponibles. Elle pourrait ainsi bénéficier d’une attitude plus accueillante de la part du public que celle accordée aux OGM alimentaires. Mais cela reste à confirmer, puisque la commercialisation des plantes génétiquement modifiées dépolluantes n’est pas prévue avant une dizaine d’années.

Agence France presse : David Carter

OGM à la rescousse des sols contaminés

La décontamination des sols, habituellement par des produits chimiques, est coûteuse et laisse souvent ces derniers infertiles durant plusieurs années. L’utilisation de plantes dépolluantes pourrait offrir une solution à ces problèmes. Cette utilisation, que l’on nomme phytoremédiation, gagne de plus en plus d’intérêt, notamment depuis l’amélioration des plantes par génie génétique. Bien que les recherches en cours semblent confirmer que les plantes génétiquement modifiées peuvent être efficaces pour décontaminer les sols, elles comportent néanmoins certains risques environnementaux et soulèvent des questions éthiques…

Récemment une forme génétiquement modifiée de moutarde indienne (Brassica juncea) a retenu l’attention en raison de ses capacités à absorber le sélénium. Celui-ci se retrouve naturellement dans l’environnement et dans notre nourriture. À petite dose, l’exposition à ce minéral n’est pas toxique. Au contraire, il est même reconnu pour ses propriétés antioxydantes. Cependant, dans certaines régions, dont la Californie, il se retrouve en surabondance dans les eaux usées au point où il provoque des anomalies du développement chez certains oiseaux sauvages. Pour remédier à cette situation, des chercheurs ont modifié génétiquement la moutarde indienne afin qu’elle produise en quantité plus élevée l’enzyme adénosine triphosphate sulfurylase (ATS). Cet enzyme permet à la moutarde indienne d’absorber une plus grande quantité de sélénium. Cette nouvelle plante capture jusqu’à quatre fois plus de sélénium que la plante sauvage. Mais, un coup que la plante a accumulée les contaminants, que ce passerait-t-il ?

Afin que les contaminants accumulés par les plantes ne se retrouvent pas dans l’environnement, les plantes utilisées devraient être habituellement récoltées et, par la suite, détruites adéquatement. Par exemple, on les brûlerait et on récupèrerait les contaminants dans les cendres – s’il s’agit d’un minerai (ex. : plomb ou cadmium), on pourrait le vendre à l’industrie! Par contre, dans le cas de la moutarde mentionnée plus haut, celle-ci transforme le sélénium en un produit volatil qui se disperse dans l’atmosphère sans risques environnementaux. Mieux encore, elle pourrait être consommée sans risques par les animaux d’élevage qui combleraient en même temps leur déficit en sélénium. Toujours dans le domaine agricole, la salinité des sols rend difficile leur culture, particulièrement dans les pays ou l’irrigation est nécessaire. Le développement de variétés tolérantes au sel a été tenté par hybridation classique, mais sans succès. Une stratégie alternative est l’obtention de variétés tolérantes par génie génétique. En poussant sur les sols salins, ces plantes diminueraient l’érosion et permettraient la culture sur des sols jusque là non propices. Cependant ces plantes pourraient avoir des risques pour l’environnement.

En effet, elles pourraient se reproduire et ainsi se disséminer dans l’environnement. Néanmoins, des techniques visant la stérilisation des plantes génétiquement modifiées ont été élaborées. Ainsi, ce problème peut, en principe, être résolu. Une autre solution consiste tout simplement à n’utiliser que des plantes qui, naturellement, ne se disséminent pas et ne se croisent pas avec des espèces semblables. En tous lieux, ces précautions devraient être respectées afin qu’une pollution génétique ne soit pas provoquée en tentant de supprimer une pollution chimique.

Le débat public à l’égard de la phytoremédiation par des OGM n’est pas, en principe, différent de celui qui entoure la culture d’aliments transgéniques. Pourtant, la phytoremédiation par des OGM ne soulève que peu de débats. Il y a à cela plusieurs raisons. Celle la plus souvent avancée est que la culture des plantes dépolluantes ne concerne pas directement l’alimentation humaine, mais plutôt l’amélioration de notre environnement. Elle irait donc dans le sens souhaité par une majorité des citoyens.

Par contre, des recherches sur la phytoremédiation ont impliqué le transfert de gènes humains dans les plantes utilisées. Un tel transfert soulève des problèmes éthiques. Pour certains, le transfert d’un gène d’une espèce dans le génome d’une autre, surtout s’il s’agit d’un gène humain, constitue un acte contre-nature.

Par ailleurs, la phytoremédiation par des OGM semble être une méthode biologique douce par rapport aux techniques chimiques disponibles. Elle pourrait ainsi bénéficier d’une attitude plus accueillante de la part du public que celle accordée aux OGM alimentaires. Mais cela reste à confirmer, puisque la commercialisation des plantes génétiquement modifiées dépolluantes n’est pas prévue avant une dizaine d’années.

Agence France presse : David Carter

Sites contaminés par les métaux : un modèle d’étude pour des recherches innovantes

Bastien Lange, Olivier Pourret et Michel Pierre-Faucon, chercheurs à l’unité HydrISE (Hydrogéochimie et Interactions Sol Environnement) présentent les recherches en cours en matière de phytoremédiation à Institut Polytechnique LaSalle Beauvais.

La contamination des sols par les métaux augmente à la surface de la terre, se positionnant au cœur d’enjeux environnementaux et sanitaires. Dans ce contexte, des sols métallifères secondaires, initialement sains, sont apparus. La teneur en métaux de ces sols peut être 1.000 fois supérieure à celle de sols normaux, représentant une contrainte très importante pour la végétation, et une importante source de pollution. Il est nécessaire à ce jour de remédier à ces pollutions, par l’utilisation de méthodes novatrices et respectueuses de l’environnement comme les procédés de phytoremédiation. La mise en œuvre de ces techniques nécessite l’utilisation de plantes tolérantes aux métaux relativement peu nombreuses.

Des plantes hyperaccumulatrices

Les hyperaccumulatrices de Cuivre (Cu) et de Cobalt (Co) (>300 mg/kg matière sèche) constituent un groupe remarquable de plantes dont l’écologie et l’évolution de la tolérance et de l’accumulation de ces métaux restent très mal comprises. En particulier, une grande variation des concentrations foliaires en Cu et Co est observée entre les espèces, les populations, voire au sein des populations, chez la majorité des hyperaccumulatrices de Cu et Co. Une combinaison particulière de conditions physico-chimiques à l’échelle de la rhizosphère et peut-être microbiologiques, semble nécessaire pour que l’hyperaccumulation des métaux dans les plantes ait lieu.

De plus, les matériaux végétaux à haute concentration en métaux présentent des perspectives de valorisation très prometteuses. En effet, ces matrices organiques à haute concentration en métaux peuvent être utilisées comme catalyseurs en chimie organique industrielle. Un exemple très encourageant est celui du zinc (Zn2+) hyperaccumulé par Noccaea caerulescens, qui peut être employé après une purification minimale (i.e., traitement thermique, traitement acide et filtration) comme catalyseur de réactions chimiques organiques. Il importe donc de maîtriser l’ensemble des facteurs déterminant la composition de ces tissus en métaux, afin de pouvoir garantir la qualité et la reproductibilité du matériau.

Lancement d’études scientifiques

Pour ce faire, plusieurs unités de recherche ont lancé un projet dont l’objectif premier est de connaître et de caractériser les facteurs pédogéochimiques qui influencent la disponibilité et la phytotoxicité du Cu et du Co. Des études récentes, réalisées en partenariat entre l’Université Libre de Bruxelles (Belgique), AgroBioTech Gembloux, l’Université de Liège (Belgique), l’Université de Lubumbashi (RD Congo) et l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (France), ont permis une première caractérisation des différentes formes chimiques (i.e., fractionnement) du Cu et du Co dans les sols métallifères du Katanga. Le Co semblerait être fixé en partie par les oxydes de manganèse, contrairement au Cu qui est fixé préférentiellement aux oxydes de Fe et à la matière organique. La disponibilité de Cu et Co dans ces sols semble être régulée de manière différente et conduit à des disponibilités apparentes difficiles à prévoir à partir des teneurs totales du sol.

La démarche scientifique suivie repose sur l’échantillonnage d’une collection de populations de l’espèce Anisopappus chinensis (L.) Hook. f. & Arn. (Asteraceae), choisit comme espèce modèle, qui colonise des sols riches en Cu et en Co du sud de l’Afrique Centrale, présentant des caractéristiques géochimiques contrastées (i.e., concentrations en métaux, teneurs en matières organiques, pH…). Ainsi, la caractérisation de l’accumulation du Cu et Co chez cinq populations métallicoles d’Anisopappus chinensis in situ se développant dans des contextes pédogéochimiques contrastés, a été réalisée. Les analyses minérales des sols récoltés dans la rhizosphère des mêmes plantes, ont permis d’estimer le fractionnement du Cu et du Co dans ces sols. Ceci a permis de mettre en évidence l’importance de certains facteurs du sol pour expliquer les variations des concentrations en Cu et en Co dans la plante. Pour faire suite à cette étude de terrain, la mise en culture en conditions contrôlées d’une population de référence d’A. chinensis, à trois concentrations en Cu et Co et un total de 36 traitements, a permis de tester expérimentalement les résultats in natura et examiner l’influence des oxydes de fer et de manganèse et de la matière organique, sur la mobilité et l’accumulation du Cu et du Co. Ces travaux s’inscrivaient dans le cadre du projet Solmetplant financé par la SFR Condorcet (FR CNRS n°3417) en collaboration avec l’Université de Reims Champagne Ardenne. Ces deux études ont confirmé la complexité de la disponibilité réelle des métaux dans les sols et de son estimation. La matière organique semblerait être un facteur essentiel de la mobilité du Cu et du Co dans les sols. Cependant, les variations d’accumulation ne sont pas nécessairement expliquées par une variation de mobilité. La variation génétique inter- et intra-populationnelle de l’accumulation et de la tolérance au Cu et au Co pourrait également expliquer le phénomène.

Des perspectives de valorisation de la biomasse des populations les plus accumulatrices de Co et de Cu se dessinent en collaboration avec l’unité de Claude Grison (Laboratoire de Chimie Bio-inspirée et d’Innovations Ecologiques, FRE CNRS-UM2 3673). Une méthode novatrice basée sur la récupération des métaux présents en des concentrations élevées dans la biomasse produite via la phytoextraction de sols contaminés en Cu et Co sera ainsi explorée. La technique est basée sur l’utilisation directe de cations métalliques issus de la minéralisation de la biomasse comme catalyseurs (appelés écocatalyseurs) dans la synthèse de molécules organiques à haute valeur ajoutée (molécules plates-formes aromatiques, hétérocycles, structures cycliques chirales) trouvant des applications dans les secteurs de la biocosmétique, des biopesticides, les médicaments à bas coût ou encore comme intermédiaire clé de l’industrie chimique.

Avis d’expert proposé par Bastien Lange, Olivier Pourret et Michel Pierre-Faucon de l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais. Actu environnement

Quand les espèces végétales dépolluent les sols

Le projet Phytostab, piloté par l’Ineris, souligne »l’efficacité à long terme » de la phytostabilisation des sols pollués. Une technique alternative, économique et écologique, qui agit par séquestration des métaux dans les racines des plantes.

Du fait de son activité industrielle de production et de transformation de minerais et de métaux au cours de ces deux derniers siècles, la France doit faire face sur certains sites à une importante pollution des sols. L’Etat recense près de 300.000 anciens sites industriels pouvant être à l’origine d’une pollution métallique et susceptibles de présenter des risque sanitaires. Les métaux n’étant pas biodégradables, ils risquent en effet de migrer vers les eaux souterraines ou superficielles et vers les organismes vivants qui y vivent, contaminant l’ensemble de la chaîne alimentaire. 3.700 sites pollués font donc l’objet d’une action de remédiation que ce soit dans les anciennes zones minières ou celles fortement industrialisées (Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Alsace, Ile-de-France, vallée du Rhône,…).

Si le projet de loi Grenelle 2, voté fin juin au Parlement, prévoit d’achever l’inventaire des sites pollués »historiques » dans l’Hexagone, il entend aussi accélérer le traitement de sites pollués orphelins. Ces friches industrielles sont donc appelées à être réhabilitées et reconverties pour d’autres utilisations. Plusieurs techniques de dépollution des sols ou du moins de stabilisation des polluants sont utilisées pour faire face à ce problème. Si elles peuvent être physicochimiques, thermiques ou biologiques, une autre technique consiste à utiliser les capacités naturelles de certaines plantes pour stabiliser, détruire ou absorber des polluants. Il s’agit de la phytoremédiation qui fait l’objet, depuis les années 90, de nombreux projets de recherche. Une cinquantaine d’essais sont à ce jour répertoriés en Europe. Le projet de loi Grenelle 2 encourage d’ailleurs l’utilisation de ces phytotechnologies pour réhabiliter les sites pollués. Si la phytostabilisation, relativement récente, doit encore faire ses preuves, cette technique présente pourtant de »nombreux avantages », estime l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) : une utilisation de procédés biologiques et d’organismes végétaux, des coûts de mise en œuvre »considérablement réduits » par rapport aux techniques classiques, mais aussi des »procédés agréables du point de vue visuel ou sonore », selon l’Agence. Des critères »d’autant mieux acceptés que leur mise en œuvre est longue et peut durer quelques années ».

L’intérêt du recours aux plantes pour valoriser le foncier

Parmi les projets de recherche figure le programme »Phytostab », coordonné de 2007 à 2009 par l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (Ineris), qui visait justement à évaluer l’intérêt de la phytostabilisation dite »aidée », lorsque cette technique recourt également à l’utilisation d’amendements (additifs) fertilisants et/ou stabilisants. Cette méthode est »efficace » pour dépolluer de façon »pérenne et écologique » les sites pollués par les métaux, confirme l’Institut en présentant le 22 juin les résultats de ce projet. Les recherches, cofinancées par l’Ademe et l’Union Européenne, ont été réalisées en collaboration avec l’Ecole des Mines de Douai (Nord). La phytostabilisation »n’a pas vocation à nettoyer les sols mais permet d’immobiliser et de séquestrer des contaminants dans un sol pollué grâce aux plantes », rappelle l’Ineris.

L’Institut a mené depuis 2002, une expérimentation à Lallaing (Nord) sur 9 parcelles de sédiments de curage du canal de la Scarpe, pollués au cadmium et arsenic (éléments traces métalliques »les plus toxiques ») mais aussi, zinc, plomb ou encore cuivre. Sur ces 9 parcelles, trois ont été semées de fétuque rouge et trois de canche cespiteuse : il s’agit de deux herbacées d’Europe du Nord, de la famille des poacées (graminées). Les trois dernières parcelles ont servi de témoins, laissées sans plantation. Aussi, sur chacune des trois parcelles de fétuque, canche et végétation spontanée d’origine, l’une a été traitée avec l’amendement sidérurgique (sous-produit de la fabrication d’acier riche en chaux), l’autre avec l’hydroxyapatite (riche en phosphate de calcium).

Résultats : les polluants ont été absorbés par les racines des deux plantes qui les ont fixés, empêchant leur dilution dans les sols et leur migration vers d’autres végétaux. La canche et la fétuque accumulent en effet le moins de cadmium et de zinc dans leurs parties aériennes, »diminuant ainsi les risques de contamination de la chaîne alimentaire », explique l’Institut. Les polluants ne sont en effet pas libérés par les plantes par évapotranspiration ! Les recherches ont également démontré que l’association entre la canche et l’amendement sidérurgique (l’un des deux additifs) s’avère »la plus efficace » pour stabiliser le cadmium et le zinc, et réduire ainsi les possibilités de transfert dans le sol (vers les eaux souterraines par exemple). Outre ses capacités de stabilisation des polluants, la technique permet également »d’améliorer la biodiversité ». Les résultats montrent que, sur le long terme, le couvert végétal se maintient grâce à la croissance d’espèces spontanées. Ce couvert végétal préserve les parcelles de l’érosion et par conséquent s’oppose à la migration des polluants dans l’air et le sol, précise l’Ineris.

Autre intérêt »économiquement viable » : la phytostabilisation aidée permet »de valoriser le foncier », souligne Valérie Bert, ingénieur à l’Institut et responsable de l’étude. Aux côtés de la phytoextraction (autre méthode de dépollution par absorption dans les parties aériennes des plantes), ce procédé »in situ » apparaît aujourd’hui »comme une alternative économique et écologique aux techniques de décontamination thermique et physico-chimique », à condition »de disposer d’une maîtrise foncière à long terme en raison de la durée de traitement ».

Actu environnement Rachida Boughriet

La phytoremédiation, un moyen efficace de dépolluer les sols ?

La pollution provenant des activités humaines affecte tous les types d’organismes allant de la bactérie à l’être humain [1]. Même les plus bas niveaux de contaminants dans l’environnement présentent un risque d’accumulation via un processus appelé bioamplification (pollution amplifiée via la chaine alimentaire, par exemple si des plantes contiennent un contaminant, l’herbivore consommant ces plantes accumulera les contaminants de toutes ces plantes).

Les contaminants peuvent être séparés en deux classes :

- Les contaminants organiques : en majeure partie des xénobiotiques, (molécules étrangères à un organisme vivant) chez les plantes.

- Les contaminants inorganiques, tels que les métaux (par exemple le cadmium, l’arsenic, le cuivre…) sont fréquemment trouvés à faible concentration dans le sol.

Les métaux ont des effets toxiques sur les plantes, même à faible concentration. De plus, ces effets augmentant avec la concentration. L’assimilation des métaux s’effectue dans la plupart des cas grâce à des transporteurs spécifiques (canaux) ou via des protéines de transports couplées à un transport de protons. La phytoremédiation repose sur le principe de la combinaison de l’utilisation de plantes et de microorganismes pour réduire les niveaux de ces contaminants. C’est une technologie très coûteuse, mais beaucoup moins destructrice pour le sol que les techniques d’ingénierie. Un taux acceptable de polluants est atteint généralement en moins d’une décennie.

Cependant, cette technique possède des limites : son application est restreinte à des zones où le niveau de pollution n’est pas toxique pour les plantes et contenant les racines des plantes.

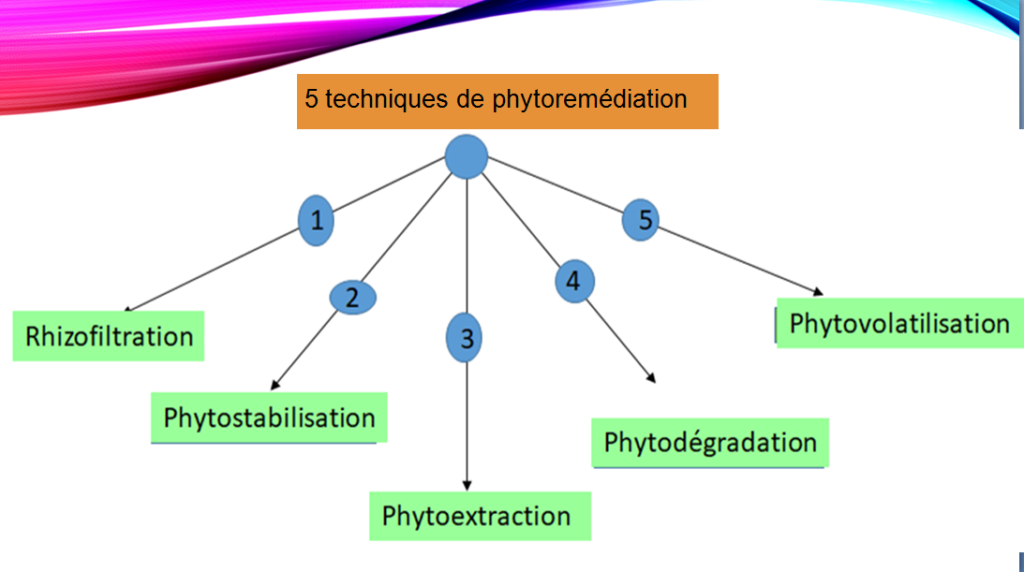

Divers types de phytoremédiation existent :

- La phytodégradation : la concentration des contaminants est atténuée in situ pour des contaminants organiques sans nécessité de récoltes des plantes.

- La phytoextraction : les contaminants de type métaux sont extraits par les plantes qui sont récoltées jusqu’à dépollution du site.

- La phytostabilisation : la concentration des contaminants de types organiques ou métalliques est stabilisée par un couvert végétal maintenu in situ.

- La phytovolatilisation : les contaminants de types organiques ou métalliques sont enlevés par un couvert végétal maintenu.

La phytostabilisation

Elle a pour but de retenir les contaminants et d’éviter leur dispersion, ceux-ci sont ainsi stabilisés dans les racines ou dans la rhizosphère. Cette technique est relativement courante pour les anciennes mines grâce à des variétés de plantes résistantes aux métaux telles que Agrostis tenuis cv., Festuca rubra cv, Goginan cv. ou Parys. Ces résistances souvent augmentées grâce à une symbiose, colonisant les racines comme les mycorhizes à arbuscules via séquestration des métaux dans les hyphes fongiques. Les mycorhizes à arbuscules peuvent également excréter des glycoprotéines, les glomulines via les hyphes, complexant les métaux contenus dans le sol.

Les microorganismes du sol peuvent diminuer les effets toxiques des contaminants. Par exemple, des exsudats peptidiques chez la bactérie Pseudomonas putida diminuent la toxicité de Cadmium pour les plantes. Des processus de conversion en une forme moins toxique peuvent entrer en jeu : par exemple la conversion du Chrome Cr(III) en Chrome Cr(VI) par des acides organiques contenus dans le sol. On peut également diminuer la disponibilité de ces contaminants notamment via des agents chélateurs excrétés par les racines et complexant les métaux contenus dans la rhizosphère. Un mécanisme équivalent pour les plantes aquatiques consiste en l’excrétion d’oxygène par l’aérenchyme racinaire qui a pour effet de précipiter les ions fer sous forme de plaque métallique, agissant comme réservoir de Fe2+ pour l’exemple du fer. Les plantes peuvent également excréter des biosurfactants augmentant l’import en contaminants dans la plante, permettant une décontamination plus rapide des sols.

La Phytodégradation

La phytodégradation comprend deux mécanismes distincts :

- La dégradation des contaminants par des enzymes excrétées dans le sol par les racines, par exemple, la dégradation du triphénylméthane par des laccases, veratryl alchohol oxidase et DCIP reductase produite par Blumea Malcomii [12].

- Ou grâce aux voies métaboliques de la plante par transformation en composés moins toxiques.

La Phytodégradation est particulièrement efficace pour des contaminants organiques hydrophobes; par exemple le peuplier (Populus spp.) est très utilisé pour la dégradation des composés organiques.

La Rhizodégradation implique la transformation des contaminants en substances moins toxiques dans la rhizosphère puis leur dégradation par les communautés microbiennes, processus facilités par l’excrétion de molécules organiques soutenant ces communautés. Une communauté spécifique peut ainsi être introduite afin de dégrader un composé [14].

La Phytovolatilisation

Ce processus implique la transformation des contaminants en une forme gazeuse et un relâchement de ceux-ci dans l’atmosphère. Ce processus est médié par l’évapotranspiration de la plante.

Les composés organiques, spécialement les composés volatils sont passivement volatilisés par la plante. On peut citer l’exemple de la volatilisation du trichloréthylène par conversion en chlorure d’acétates et en dioxyde de carbone par des peupliers hybrides [15].

Les métaux tels que le sélénium (Se) peuvent être volatilisés par transformation en dimethylselenide [Se(CH3)2].

Les capacités de volatiliser des contaminants peuvent également être induites par ingénierie génétique, par exemple la capacité de volatilisation du methyl-Hg du tulipier (Liriodendron tulipifera) dans l’atmosphère sous forme d’Hgpar introductiondu gène codant l’enzyme merA (mercuric ion reductase)d’E. coli).

La Phytoextraction

La phytoextraction utilise la capacité des plantes à capter et à accumuler les contaminants, les plantes sont ensuite régulièrement récoltées et brûlées, afin de permettre une décontamination en continu du sol. Ce processus s’effectue grâce à l’accumulation graduelle de contaminants, via des plantes dites hyperaccumulatrices pouvant accumuler les métaux sans effet toxique ou grâce à l’usage de produits chimiques augmentant la disponibilité des métaux dans le sol.

On dénombre actuellement plus de 400 espèces de plantes pouvant hyperaccumuler plusieurs métaux et la plupart des plantes peuvent hyperaccumuler un métal spécifique [18]. Une plante hyperaccumulatrice peut accumuler plus de 1% d’un métal dans sa masse sèche, par exemple Berkheya coddi est capable d’accumuler 3,7% de Nickel dans sa masse sèche.

Les mécanismes d’hyperaccumulation reposent sur la surexpression de gènes régulant les transporteurs membranaires, on peut citer les transporteurs de cuivre COPT1 ou de zinc ZNT1. L’hyperaccumulation est principalement limitée par une faible croissance et production de biomasse, bien que des plantes hyperaccumulatrices à croissance rapide soient actuellement à l’étude. L’association des plantes à des microorganismes doit également être prise en compte, les mycorhizes à arbuscules permettant une croissance accélérée. Cependant, les rôles de ces mycorhizes dans l’accumulation est métal spécifique et extrêmement variable en fonction des espèces de mycorhizes et de plantes. On note tout de même que l’incorporation de Ni, Pb et As par la plante est augmentée par les mycorhizes à arbuscules et peut être augmentée par l’ajout d’agent chélateur tel que l’EDTA.

La phytoremédiation est une technologie récemment développée permettant une solution de dépollution coûteuse par l’utilisation de plantes en association à des microorganismes dans le but de diminuer les contaminants présents dans l’environnement, ceux-ci représentant une menace pour tous les types d’organismes.

Indesciences : Paul Agnus

Phytoremédiation, les désillusions

Les plantes capables d’accumuler les polluants suscitent un grand espoir pour la réhabilitation des sols contaminés. Pourtant, toutes les étapes du processus ne sont pas encore maîtrisées.

La communauté scientifique s’était peut-être emballée un peu trop rapidement sur la phytoremédiation, cette technique de dépollution des sols par les plantes. « Depuis le début des années 80, époque où le concept s’est développé », comme le rappelle Jean-Louis Morel de l’Ecole nationale supérieure d’agronomie et des industries alimentaires (INRA, Nancy), de nombreuses espèces hyperaccumulatrices ont pourtant été découvertes. En 2001, Lena Ma de l’université de Floride (Etats-Unis) a ainsi montré que la fougère Pteris vittata est capable d’accumuler l’arsenic dans ses feuilles. Ces propriétés ont très vite attiré l’attention des investisseurs, ainsi la société Edenspace (Virginie) détient, depuis, les droits exclusifs de son utilisation aux Etats-Unis.

Beaucoup de questions sans réponse

Pour autant, ces plantes ne sont pas la solution miracle tant attendue en matière de dépollution. « Il faut d’abord les domestiquer, maîtriser leurs conditions de développement », explique Jean-Louis Morel. Une plante tropicale accumulant le plomb n’est peut-être pas capable de se développer sur des friches industrielles du nord de l’Europe. D’autre part, les plantes ne stockent pas forcément ces substances toxiques dans leurs parties aériennes. Si le phénomène a lieu au niveau des racines, il y a un risque de recontamination du sol. Un autre problème de taille s’impose : que faire des plantes une fois chargées en polluants ? Dans le cas de l’arsenic par exemple, elles ne peuvent être brûlées car le polluant se volatiliserait dans l’atmosphère. Les laisser sur place ? Le polluant risquerait d’être rejeté dans l’atmosphère ou alors de se propager dans la chaîne alimentaire.

Si le principal avantage de la phytoremédiation face aux approches conventionnelles de dépollution est son faible coût de mise en oeuvre, son utilisation ne consiste aujour-d’hui qu’à déplacer le problème. D’autre part, cette approche est très lente, gourmande en place et incapable de traiter les sols en profondeur. Enfin, dans le cadre d’un site industriel pollué par différentes substances, il faudrait pouvoir utiliser en même temps plusieurs espèces de plantes, chacune n’accumulant en général qu’un seul type de métaux lourds. Le futur de la phytoremédiation semble donc confiné à quelques niches.

Pour contourner ces obstacles, des chercheurs ont choisi le génie génétique. Cet été, le laboratoire national de recherche en phytoremédiation de Corée du Sud a mis au point une Arabidopsis thaliana transgénique accumulant du cadmium et du plomb. Un an auparavant, Richard Meagher, de l’université de Géorgie (Etats-Unis), avait modifié la même plante afin qu’elle absorbe l’arsenic. Mais la comparaison avec la fougère Pteris vittata est sans appel : sur différents sols pollués, cette dernière accumule jusqu’à 7 520 parties par million (ppm), c’est-à-dire 7,52 grammes d’arsenic pour un kilogramme de matière sèche contre un maximum de 750 ppm pour l’OGM. Ce n’est pas en insérant un seul gène bactérien dépolluant dans le génome d’Arabidopsis que l’on égalera une fougère, dont l’hyperaccumulation implique un équipement génétique complexe gérant le transport et le stockage des polluants, acquis après une longue évolution. De plus, le génie génétique ne résout pas le problème du devenir des plantes une fois chargées en polluants.

Dès lors, pourquoi créer un OGM quand il existe des plantes qui piègent naturellement les polluants ? Pour certains experts comme Astrid Kirchner, de la Société internationale d’ingénierie environnementale (Suisse), ces travaux ne sont qu’une étape dans l’étude des gènes dépolluants mais pas une solution en soi acceptable. En utilisant des gènes bactériens, ces travaux pourront peut-être relancer l’intérêt de l’utilisation des micro-organismes dans les programmes de dépollution.

usine nouvelle : ÉMILIE GILLET

Du cannabis pour nettoyer les sols radioactifs de Fukushima

Utiliser de la marijuana pour décontaminer les sols souillés par l’accident nucléaire de la centrale de Fukushima ? L’idée peut paraître farfelue, mais elle a pourtant fait ses preuves à Tchernobyl.

Des spécialistes en décontamination avaient en effet testé l’efficacité du cannabis, et aussi du tournesol, pour nettoyer les terres contaminées près de la centrale ukrainienne de Tchernobyl. L’idée était de planter des espèces végétales qui ont une forte capacité de bioaccumulation pour que leurs racines absorbent les contaminants pour les stocker en leurs parties aériennes, lesquelles seraient ensuite incinérées. Si l’utilisation du cannabis peut faire sourire, le procédé, lui, est tout ce qu’il y a de plus sérieux. De quoi s’agit-il exactement ? De la phytoremédiation, une technique de décontamination méconnue, mais qui gagne en popularité.

Slavik Dushenov, un spécialiste en biologie végétale et écologie de sols et l’un des premiers scientifiques à s’être intéressés à la phytoremédiation, avait participé à l’époque aux travaux menés par le gouvernement ukrainien pour décontaminer les sols de Tchernobyl. Et le cannabis s’était montré capable d’extraire du sol les radionucléides présents à Tchernobyl – les mêmes qu’à Fukushima –, soit le césium 137, le strontium 90 et l’uranium. « Nous avons démontré à Tchernobyl que la phytoremédiation par le chanvre est une technique possible pour enlever des radionucléides contenus dans les sols lorsqu’on est en présence d’une large surface faiblement contaminée », explique M. Dushenkov. À son avis, la phytoremédiation pourrait être utile pour décontaminer les terres japonaises puisqu’elle est une technique avérée en gestion environnementale. « Cela pourrait être fait avec du cannabis ou tout autre plante hyperaccumulatrice, du moment qu’elle est adaptée aux caractéristiques du sol et au climat de cette région », dit Slavik Dushenov.

Hydrocarbures, solvants, métaux lourds

L’idée d’utiliser la phytoremédiation a d’ailleurs été avancée il y a quelques semaines par le Commissariat à l’énergie atomique, un organisme public français qui apporte présentement son expertise en nucléaire aux autorités japonaises, selon le quotidien français Midi libre. « Cette technique est relativement récente au Québec, mais elle peut être très efficace pour nettoyer les sols contaminés aux hydrocarbures, aux solvants, aux pesticides et aux métaux lourds comme les radionucléides », explique Michel Labrecque, chercheur à l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université de Montréal. Difficile de dire pour l’instant si le cannabis – ou plus précisément le chanvre industriel, donc exempt du fameux THC qui procure l’effet psychotrope – serait approprié pour le Japon. Mais il possède assurément les caractéristiques d’une plante hyperaccumulatrice. « Il est caractérisé par une croissance rapide et une grande biomasse. Il a la capacité de séquestrer les métaux lourds par ses racines pour ensuite les pomper vers sa tige, ses feuilles et ses fleurs », explique Philippe Giasson, professeur associé en sciences de la Terre et de l’atmosphère à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). « Certaines espèces ont la capacité d’absorber jusqu’à 3 % de leur poids sec », précise le chercheur.

Processus long mais peu coûteux

D’autres espèces ont déjà fait leurs preuves avec les métaux lourds. C’est notamment le cas des plantes appartenant à la famille des composées (tournesol, chicorée), des brassicacées (colza, chou), des graminées (bambou, maïs), ainsi que certains arbres et arbustes, entre autres certaines espèces de peupliers et de saules. Si l’avantage de la phytoremédiation réside dans le processus naturel de la chose, l’absence de perturbation des sols et son faible coût, elle comporte certains désavantages. Le processus peut être très long. « La phytoremédiation n’est peut-être pas appropriée si on veut nettoyer un sol rapidement. Pour les sols très contaminés, ça peut prendre jusqu’à 50 ans », indique Michel Labrecque. Il faut aussi éviter que les animaux consomment les végétaux et il faut bien entendu s’en débarrasser puisque les plants se retrouvent à leur tour contaminés. « Les plantes peuvent être incinérées à basse température (environ 500 °C) afin que seule la matière organique et non les contaminants brûle. Ils se trouvent alors concentrés dans les cendres. C’est une matière dangereuse à gérer, mais c’est mieux que d’avoir à gérer des tonnes de terre contaminée », explique Philippe Giasson. Fuentes : Rue Frontenac par Luis M Gagné via Actuwiki